楽天ランキング上位に入るような牛タン商品でも、正直美味しくないお取り寄せ牛タンは残念ながらあります。

ただ私が実際に食べてリピートしたくないと思った通販牛タンはおすすめしておりませんので、迷って決められない方は

- 【伊達のくら】大トロ牛たん

霜降りのみ使用の高級牛タン! ふっくらした柔らかさの高級牛タン。150g〜から注文でき用途に合わせやすく、味付けのバリエーションも豊富。高級品なので贈り物として選ぶならベストチョイス。

>>詳細を見る【大トロ牛たん】

- 【やまなか家】徳茂最高級極上牛たん

ヒルナンデスで紹介&ふるさとグランプリ2022金賞! 他店と比べると肉質が柔らかく、塩加減やジューシーさも程よくあってバランスが良いのが特徴。質が高くコスパが良いと感じる商品。

>>詳細を見る【徳茂最高級極上牛たん】

- 【肉のいとう】熟成肉厚牛たん塩味

圧倒的な口コミ&リピート数が美味しさの証! 楽天市場の口コミ★5評価が1400件と他を圧倒する高評価の肉のいとう牛タン。ステーキのようにジューシーな極厚牛タンで評判や口コミ重視で決めたいならコレ一択。

>>詳細を見る【熟成肉厚牛たん】

コダワリがある場合は以下から移動してください。

もくじ

牛タン通販のおすすめな選び方

ランキングに入る前に牛タンの選び方について確認しておきましょう。

というのも、ひとえに牛タンと言えど様々あり、味はもちろん値段が違ってきます。

多くの方が美味しいと感じる牛タンは、それなりのお値段がするのも事実。

これからご紹介する牛タンの選び方をもとに、ご自身はどのような場面で牛タンを用いたいのか考えてみてくださいね。

牛タンが高級かどうかの基準は産地

他の部位と同じように、牛タンの価格を左右するのも産地です。

「国産」と聞くとそれだけで高価なイメージがつくのではないでしょうか。

実際、外国産の牛タンが100gあたり1000円前後であるのに対し、

牛タンを選ぶ際、産地を見る方も多いと思いますが、国産は高価であることを覚えておきましょう。

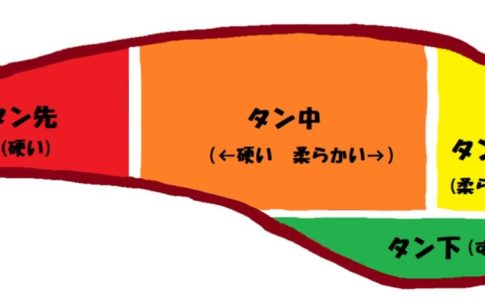

牛タンの部位も価格に関係している

牛タンの中にも部位があり、例えば柔らかいとされるタン元は美味しく食べられる分高価です。

反対に硬い部位のタン先やタン下はお手頃価格。

これらはタンシチュー等の煮込み料理には向きますが、焼いて食べるとイマイチなことも。

牛タンのどの部位が食べたいのかも選ぶ際の要素と言えそうですね。

ブランド牛は高額で美味しい

例えば、神戸牛や松坂牛等の国内でも有数のブランド牛がありますが、これらの牛タンはご想像の通り高額です。

加えて、牛一頭から取れる牛タンは2kgほどであることから流通量が少なく、希少価値が値段に直結しています。

ただしその味は知る人ぞ知る逸品。 特別な場面で食べるに相応しいと言えるでしょう。

これからご紹介する牛タンは、価格や用いる場面等を想像しながら選んでみてくださいね。

牛タン通販おすすめTOP3【まい牛イチオシ】

通販牛タン選びに失敗しないためにおすすめしている牛タンの選定理由を必ず把握してくださいね。

まい牛厳選おすすめTOP3の選定基準

- 実際に食べて

本当に美味しかった 牛タンを選定 口コミ・評判も良い 牛タンを選定外国産 の牛タン(国産は希少で高すぎるため)を選定送料無料 (基本)でお取り寄せできる牛タンを選定冷凍保存が可能 で日持ちする牛タンを選定

また、意外と知らない方が多いのですが、宮城仙台で有名な仙台牛タンのほとんどは「外国産」です。

もちろん国産の方が品質は高いですが、希少のため価格が非常に高く、よっぽどコダワリがない限りは国産を選ぶ必要がありません。

仙台牛タンは美味しいのでぜひ一度、食べてみてもらいたいですね。

【結論】まい牛厳選おすすめ牛タンTOP3

- 霜降りのタン芯のみ使用!プリッとして溢れる肉汁がたまらない。【伊達のくら】大トロ牛たん600g

牛肉マニアの寺門ジモンも絶賛。高級で値段は高めだが贈り物にはピッタリ。

牛肉マニアの寺門ジモンも絶賛。高級で値段は高めだが贈り物にはピッタリ。

- 牛タン好きならぜひ一度は味わって欲しい、まさに絶品。【やまなか家】徳茂 最高級極上牛たん500g

サンドウィッチマンも推す仙台名店の味。特製塩ダレの味付けと柔らかさで好評。

- 圧倒的な口コミ&リピート数が美味しさの証!【肉のいとう】熟成肉厚牛たん塩味500g楽天市場の口コミ★5評価が1329件と他を圧倒する高評価の肉のいとう牛タン。ステーキのようにジューシーな極厚牛タンで評判や口コミ重視で決めたいならコレ一択。

煽るつもりはないですが、2023年以降もさらに高くなっていくと予想されるので、お取り寄せするなら本気で早めが良いですね。(基本冷凍で届くので半年以上は持ちます)

牛タン通販の厚切りおすすめTOP3!

通販でお取り寄せできるおすすめの厚切りの牛タン3選をご紹介します。

お店で食べれない方でもお家で、柔らかいタン元を使用したジューシーな牛タンを味わえます。

| 商品名最安価格(税込) | 送料 | コスパ(100gあたり) | 産地 |

|---|---|---|---|

|

売り切れ続出!【やまなか家】徳茂 最高級極上牛たん500g | 無料 | 1,596円 | アメリカ/カナダ/ポーランド |

|

楽天市場で人気No.1!【肉のいとう】熟成肉厚牛たん塩味 500g |

無料 | 1,196円 | アメリカ |

第1位:【やまなか家】徳茂 最高級極上牛たん

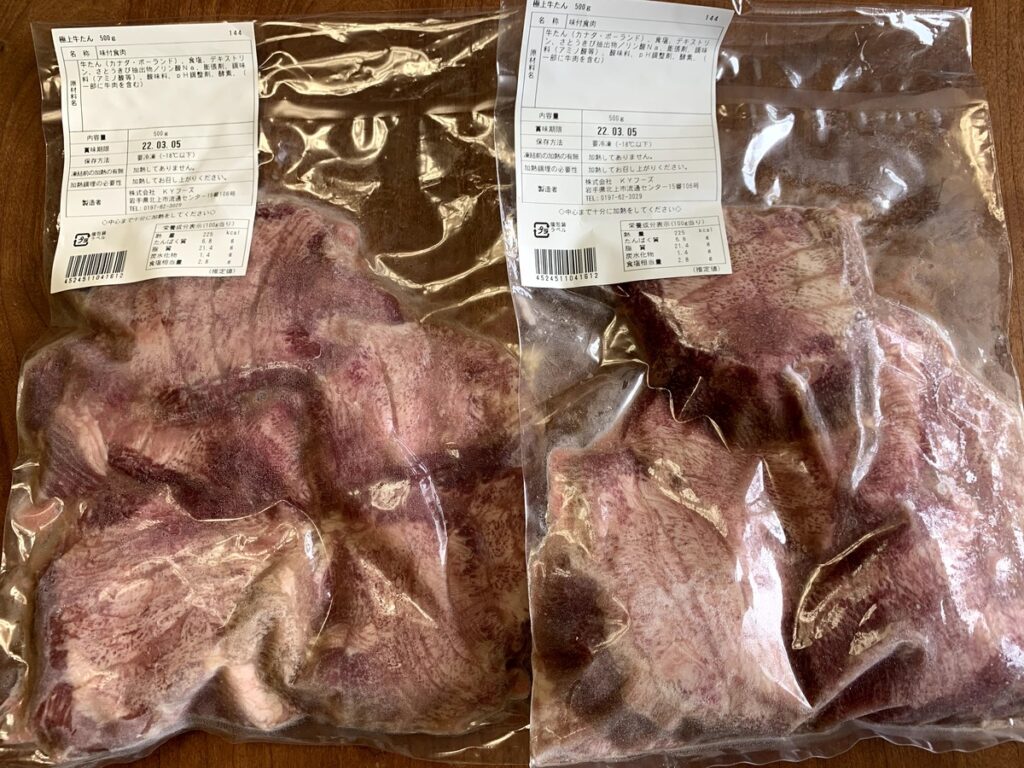

- 東北60店舗展開している有名焼肉屋の「【やまなか家】徳茂 最高級極上牛たん」

- 脂の甘みが味わえる霜降り牛タン

- ご家庭で焼くだけでお店の味が再現できる逸品

- 厚切りながら

とにかく柔らかい - 老若男女すべての方におすすめ

リーズナブルで高品質な牛タン を存分に楽しめる- 大容量1kgでボリューム満点

- 徹底した低温管理で

臭みはなし - 自宅用、キャンプ用、贈呈品としてもおすすめ

とろけるような柔らかい高級牛タンを自宅で存分に味わいたい方はコレで決まり!

【やまなか家】は焼肉・冷麺やまなか家、炭焼き牛たん徳茂など、東北エリアで60店舗展開している有名焼肉屋です。

最高級の極上牛タンは熟練した職人が特性の塩ダレで味付けし熟成させており、

ご家庭で焼くだけでお店の味が再現できます。

厚くカットされた牛タンを口の中に入れると、

脂の甘みがお口に広がり、お肉が驚くほどジューシー!

「柔らかさが半端ない!」と口コミでも評判です。

「【やまなか家】徳茂 最高級極上牛たん」は牛タンの中でも特に柔らかくて、

脂が乗っている部分を使用しており、牛タン1本から4枚しか取れない希少部位となります。

原産国はポーランド・カナダの外国産ですが、

徹底した低温管理により、

たっぷり1kg入っているので、

贅沢にもボリュームたっぷり頂けるのも嬉しいですね。

- 仙台の有名焼肉店の味を

家庭で実現 できる - 熟練した職人の

塩ダレ味付け済み で美味しくジューシー とにかく柔らかい! 脂の旨味を存分に堪能できるリピーターが続出 している人気商品

最高級の牛タンをリーズナブル に購入したい方- 本場、仙台の焼肉店の味を堪能したい方

柔らかくて、ジューシーな牛タン をお腹いっぱい味わいたい方- 外国産でも高品質な牛たんであれば試してみたい方

| 商品名 | 徳茂 最高級極上牛たん1kg | |

|---|---|---|

| 産地 | アメリカ・カナダ・ポーランド | |

| 商品価格 | 7,980円(税込) | |

| 送料 | 無料 | |

| グラム価格 | 1,596 円 / 100g | |

| 保存方法 | 冷凍商品。賞味期限は到着から約1年後。 | |

| お届け日数 | 3日(関東圏への配達実績) | |

| 悪い所 | 梱包・包装が簡易的。贈り物として買うならギフトボックス+300円(税込)オプションを付けるのは必須。 | |

| 良い所 | とにかく柔らかい。良い部位を使用していることが良くわかる。 | |

| お店の評判(口コミ) | 公式通販HPでの高評価の口コミ多数「徳茂 最高級極上牛たん1kg」の口コミ詳細はこちら | |

| 総合評価 | ||

>>やまなか家の徳茂 最高級極上牛たん1kgをお取り寄せ!実際に食べてみた私の口コミ

第2位:【肉のいとう】熟成肉厚牛たん塩味

- 創業50年、最高級A5仙台牛老舗チャンピオン店

- 肉厚なのに柔らかく食べやすい、塩味牛タン

- 食肉技術専門士が厳選して仕入れている

- TV、雑誌等、多数のメディアで紹介実績あり

- 楽天ランキング受賞多数

創業50年の仙台牛老舗「肉のいとう」が提供している「熟成肉厚牛タン塩味」は人気TV番組「ヒルナンデス」や「テレビ朝日10万円でできるかな」など数々のメディアで紹介されています。楽天市場でも常に上位に位置する大人気商品です。

知名度が高く、これだけ人気の理由は「肉厚なのにやわらかい」ため、小さいお子様やご年配の方まで、幅広い層に支持されているからです。

TV番組の「ももクロと行く」でも、ももクロメンバーが「さっぱりしていて美味しい」と絶賛していて、若い女性にも好まれる味付け。

初めての方も、美味しく食べられるように「焼き方レシピ」も付いているので、

焼き肉・ステーキ・丼など、どんな食べ方でも味を落とさず美味しく食べられるのが嬉しいですね。

メディアで話題 の肉厚ジューシー牛タンを味わえる- 肉厚なのに柔らかく、さっぱりした塩味が美味しい

- 時間をかけた熟成肉は旨味がたっぷり

- フードフェスティバルや

お取り寄せ大賞など実績多数 - ご家庭で焼き肉やバーベキューにも最適

- 牛タンは厚切り塩味がお好みの方

メディアで話題の人気商品 を試したい方- フライパンひとつで簡単調理したい方

外国産でも、柔らかくて高品質 な仙台牛を堪能したい方

| 商品名 | 熟成肉厚牛たん塩味 500g(3~4人分)焼き方レシピ付き | |

|---|---|---|

| 産地 | アメリカ | |

| 商品価格 | 5,980円(税込) | |

| 送料 | 無料 | |

| グラム価格 | 1,196円 / 100g | |

| 保存方法 | 冷凍商品。賞味期限は到着から約半年後。 | |

| お届け日数 | 2~3日(関東圏への配達実績) | |

| 悪い所 | 冷凍商品で小分けにされていないため、扱いにくい。肉厚・厚切りが苦手な人には合わない。 | |

| 良い所 | 1枚あたりが大きく、厚みもあるためステーキのような食感を味わえる。 | |

| お店の評判(口コミ) | 楽天サイトでのレビュー数が多く、評価が高い。特に肉厚な点が好評。もう少し薄い方が良かったというネガティブな意見は少数。 | |

| 総合評価 | ||

第3位:【食べてっ亭】伊達の旨塩やわらか塩仕込み牛タン1kg

- 価格が比較的お得でボリューム感がある

- 伊達の旨塩や黒胡椒などのこだわりの味付けが美味しい

- 楽天市場で高評価レビュー多数

- こだわりの味付け仙台牛タンを食べてみたい方

- ボリューミーで食べ応えのある牛タンを食べたい方

- 美味しい牛タンを選びたいけど価格はやや出来たら抑えたい方

| 商品名 | 【伊達の旨塩使用】やわらか塩仕込み牛タン 1kg | |

|---|---|---|

| 産地 | オーストラリア | |

| 商品価格 | 9,980円(税込) | |

| 送料 | 無料 | |

| グラム価格 | 998円 / 100g | |

| 保存方法 | 冷凍商品。賞味期限は到着から約半年後。 | |

| お届け日数 | 5日(関東圏への配達実績) | |

| 悪い所 | 梱包などは簡易的。肉は若干固めのものもある。 | |

| 良い所 | 胡椒風味の味付けが良い。 | |

| お店の評判(口コミ) |

口コミ・評判が比較的良い。 >>【食べてっ亭】厚切り牛タンを食べた私の口コミ! |

|

| 総合評価 | ||

牛タン通販の高級おすすめTOP3!【贈答用】

| 商品名最安価格(税込) | 送料 | コスパ(100gあたり) | 産地 |

|---|---|---|---|

|

「閣」厚切り牛たん塩味 250g |

無料 | 2,392円 | アメリカ、カナダ、オーストラリア |

| 【丸邊藤井】厚切り牛タン4種盛り 400g |

無料 | 1,350円 | アメリカ |

| 【伊達のくら】大トロ牛たん600g |

無料 | 1,830円 | パナマ |

|

松坂牛やまと「黒毛和牛タン1本丸まるカット」 |

無料 | 1,769円 | 国産 |

仙台牛タンのほとんどは国産ではないのはご存知でしょうか。通販で仙台牛の牛タンはなかなかありません。

この高級牛タンランキングでは、国産ではないが100gあたり2000円を超える品質の高い本場の牛タンや、国産黒毛和牛の最高級牛タンなど通販でお取り寄せできる牛タンをご紹介します。

第1位:【閣】厚切り牛たん塩味

「牛タン」といえば、仙台の名物料理として有名ですよね。そんな地元仙台市で30年以上愛されている牛タン料理店「閣」は厚切り塩タンの名を全国に有名にした名店です。

「焼肉屋さんにいったら牛タンを食べるのが楽しみ!」という牛たん好きの方は、一度は本場仙台の牛タンを味わってみたいと思いませんか?

牛タン料理店「閣」の厚切り塩タンは職人が炭火を使い、絶妙な焼き加減で出されますので、通販サイトで同じ味の商品を販売するのは難しいと言われていました。

しかし、「閣」の職人とスタッフは全国の牛たん好きの方に「本場の厚切り塩タンを味わってもらいたい!」という願いからから試行錯誤を重ねて、ついに店舗の味を再現したのです。

2019年4月に通販で商品を販売を開始して以来、自宅で本格的な厚切り塩タンを味わいたい方に多くの支持を得ており、お取り寄せグルメの人気ランキングでも常連になっています。

実際に、通販で販売されている牛タン商品は仙台市大和町にある牛タン工房直売所にて、厳選した牛たんに真心こめて特選の塩を振り、数日間じっくりと熟成させています。

仙台まではなかなか足を運べないけれど、牛タン通販で「本場仙台の厚切り塩タンを食べてみたいなぁ」と思った方は、「閣」の厚切り塩タンを要チェックです!

- 仙台牛タン専門店「閣」は創業1988年の有名店

- 本格的な厚切り塩タンを自宅で味わえる

- 柔らかく食べごたえのあるアメリカ産

- 分量は2人前10枚入り250g

牛タン料理店「閣」の商品はシンプルな特選塩のみで味付けした厚切り塩タンになります。

「閣」の職人が

一口食べれば、柔らかいお肉から溢れ出た甘い肉汁がお口いっぱいに広がり、

通販サイトから注文すれば、仙台の伝統、牛たん焼きの味わいを自宅にいながら楽しめるのですから、ぜひ、この機会に味わってみてはいかがでしょうか。

>>「閣」厚切り牛たん塩味の詳細を見る

牛タン料理店「閣」は届いたらすぐに仙台本場の味を楽しめるのが最大のメリットです。すでに職人が下処理と味付けをしているので、他に味付けや調理をする必要もありません。

料理が苦手な方もフライパンで焼くだけなので、簡単に味わえますよ。また、お肉の旨味がある根本部分を食べやすい厚切りにカットされているので、十分な食べごたえも感じられます。

厚切り塩タンの他にも「テールスープ」や「牛タンアヒージョ」などのメニューも豊富に揃っているので要チェックです。

- 本場仙台の有名店「閣」の厚切り塩タンを自宅で堪能したい方

- 焼くだけで一級品の牛タンを味わいたい方

- 2人前の美味しい厚切り塩牛タンをお探しの方

商品は仕込みや人件費がかかっていますので、一日50食限定となっています。実際に食べてみた方たちの口コミはSNSでも評判でした。

初めて通販で牛タンを購入される方は不安が多いかと思いますが、本場である仙台の有名店から取り寄せる商品ならば安心ですね。

>>「厚切り牛たん塩味」の詳細を見る

| 商品名 | 【厚切り】牛たん 塩味(2人前・10枚)250g | |

|---|---|---|

| 産地 | アメリカ、カナダ、オーストラリア | |

| 商品価格 | 5,980円(税込) | |

| 送料 | 無料 | |

| グラム価格 | 2,392円 / 100g | |

| 保存方法 | 冷凍保存で保存期間は1ヵ月。 | |

| お届け日数 | 2~3日(関東圏への配達実績) | |

| 悪い所 | ネットでの知名度が低く、レビュー数が少ない。 | |

| 良い所 | 他の商品ではなかなか味わえない食感と美味しさがある。小分けされていて2回に分けて食べれる。 | |

| お店の評判(口コミ) | 食べログ「仙台市 牛タン ランキング 1位」評価3.78(2021年3月25日時点) >>【食レポ】牛タン料理「閣」の厚切り生牛たんをお取り寄せした私の口コミ! |

|

| 総合評価 | ||

第2位:【伊達のくら】「大トロ牛たん」

仙台伊達家によって、創業から30年間受け継がれている「伊達のくら」が提供している「大トロ牛タン」は究極の柔らか牛タンを堪能できる商品です。

高品質な牛タンは「

最高級プレミアム牛タンの名にふさわしく、とにかく滑らかな口溶けと同時にコクと旨味を堪能することができます。

「大トロ牛タン」には塩味の他にも、自家製味噌味も用意されています。仙台伊達家が30年受け継いだ自家製味噌を使用しており、ご飯が進む美味しさは一度食べてみる価値ありです。

冷凍の真空パックでのお届けとなりますので、急がずにゆっくり牛タンを味わい方に最適です。

- 「伊達のくら」は仙台で

創業から30年以上の伝統の味 - 定番の塩牛タンの他、自家製味噌味も美味しい

- 「大トロ牛タン」は柔らかく

お子様からご年配まで幅広く人気 - 冷凍の真空パックで小分けタイプ

「伊達のくら」詳細はこちら![]()

「伊達のくら」が提供している「大トロ牛タン」は牛一頭から200gしかとれない希少部位のタン芯のみを使用した最高級プレミアム牛タンです。

熟練の職人が手作業で牛タン1枚ずつ丁寧に下処理と味付けをして、キレイに切り分けて加工しています。150gずつ小分けパックされているので、好きな時に好きな量を味わえるので便利。

商品にはフライパンで簡単に焼く方法が記載されている指南書も同封されていますので、単身の方へのギフトとしても最適です。

最高品質の本場仙台牛タンを自宅で味わいたい方、伝統の自家製味噌味と食べ比べをしたり、自宅パーティーやBBQパーティーに用意しても、喜ばれるでしょう。

- 仙台伝統の最高級プレミアム牛タンが気になる方

最高品質の霜降り牛タン を味わいたい方- 定番の塩味だけでなく、自家製味噌味も味わいたい方

- 好きな時に好きな分量をマイペースで食べたい方

「大トロ牛たん」商品詳細はこちら

| 商品名 | 伊達のくら 厚切り大トロ 牛たん 150g | |

|---|---|---|

| 産地 | パナマ | |

| 商品価格 | 3,280円(税込)※楽天より公式通販の方が300円ほどお得 | |

| 送料 | 無料 | |

| グラム価格 | 1,987円 / 100g | |

| 保存方法 | 要冷凍で賞味期限は6ヶ月間 | |

| お届け日数 | 1週間以内(関東圏への配達実績) | |

| 悪い所 | 希少部位の牛タンのため、料金が高い | |

| 良い所 | 最高品質の霜降り、塩味、味噌味から選べる | |

| お店の評判(口コミ) | 評判・口コミ詳細はこちら>>【実食レポあり】仙台名物!伊達のくら「大トロ牛たん」は美味しい?口コミ・評判のまとめ | |

| 総合評価 | ||

第3位:【丸邊藤井】厚切り牛タン4種盛り 400g

創業が明治の丸邊藤井の取り扱いは、鹿児島黒牛がメイン。

柔らかくきめ細やかな肉質、スッととろけるような脂等が特徴の牛肉を提供し続け、国内のコンテストでは栄誉ある賞を次々と獲得しています。

黒牛で培われたノウハウで厳選された「厚みが違う 厚切り牛タン4種盛り 400g」は、

外国産でありながら国産牛に匹敵する品質を、比較的リーズナブルに楽しむことができる良品です。

ご自宅用はもちろん、贈答用としても喜ばれることでしょう。

- 明治創業で数々のコンテストで受賞

- 老舗のノウハウが詰まった牛タンを味わえる

- 品質の高い牛タンを400gも堪能できる

- 新たな美味しさを追求し続けている

お値段だけを見ると、お手頃な牛タンと比べてためらう方もおられるかもしれません。

しかしながら、一度食べてみると「牛タンってこんなに違うんだ」と驚くことになるかもしれませんよ。

>>【丸邊藤井】厚切り牛タン4種盛り 400g の詳細を見る![]()

牛タンは先にご紹介したような厚切りや薄くスライスしたもの、中には花咲タンといってマンゴーをカットする時のように切って開いたものまで様々です。

丸邊藤井が提供する4種盛りは、そういった厚みや切り方の違いが楽しめるようなセットになっており、一石四鳥と言っても良いでしょう。

また、丸邊藤井のような名店が扱う牛タンは、多くの場合は市場に出回らず、料理店等に優先的に卸されるのが一般的。

そんな中での食べられるチャンスですので、一度食べておいて損はないと言えるでしょう。

- 老舗「丸邊藤井」の扱う牛タンを入手したい方

- 自宅で高品質の牛タンを味わいたい方

- 美味しい牛タンをお探しの方

基本的には硬め。柔らかいものもあるがホルモンのようにずっと噛んでいる感じ。味は良い。

タン元らへんの部位。柔らかめではあるが切り込みがないため、この厚みだと若干食べづらい。味は良い。

適度な歯応えがありながら、柔らかい。味もgood。

タン先〜タン中の部位という感じで若干臭みと硬さがある。ただ、薄切りのため、食べやすい。

ところで、高価なお肉を調理するのは腰がひける方もおられるのでは?

そんな方でも安心のお肉の解凍方法といった取り扱い方に加え特製タレが付いているため、自宅でも美味しく焼き上げることができます。

化粧箱に入っていることから、贈答用としても喜ばれることでしょう。

>>【丸邊藤井】厚切り牛タン4種盛り 400g の詳細を見る![]()

| 商品名 | 厚みが違う 厚切り牛タン4種盛り 400g | |

|---|---|---|

| 産地 | アメリカ | |

| 商品価格 | 5,400円(税込) | |

| 送料 | 無料 | |

| グラム価格 | 1,350円 / 100g | |

| 保存方法 | 冷凍保存で保存期間は30日。 | |

| お届け日数 | 2~3日(関東圏への配達実績) | |

| 悪い所 | 丸邊藤井は老舗ではあるものの、一般的な認知度は低い。 | |

| 良い所 | 自宅でも美味しく調理できるような説明書やタレが同梱されている。 | |

| お店の評判(口コミ) | jururiでは高評価を獲得! お取り寄せグルメが楽しめる【丸邊藤井】厚切り牛タン4種盛り 400g の口コミを見る |

|

| 総合評価 | ||

番外:【特選松阪牛やまと】黒毛和牛タン1本丸まるカット

さぁ、ここからは最高級プレミアム牛タンベスト3のご紹介です。

商品の値段は気にせず、最高級の柔らか牛タンを選ぶならば、上品なお肉の香りが立ち上り、

実は、「タン」という部位はカルビとは異なり、牛一頭から1本しか取れず、重量は1kg程度という

通販サイトで販売されている多くの黒毛和牛・交雑牛のタンは外国産が主流ですが、コチラの「特選松阪牛やまと」は国産のA5限定・最高級松阪牛ですから、さらに稀少となります。

一口食べれば、格別な風味に驚かれるでしょう。臭みも少なくふんわり柔らかい肉質、品質の高さにおいてはダントツといえるでしょう。

- なんて贅沢!

国産の黒毛和牛を丸ごと1本 - ボリュームのある厚切りカットで満足度高し

希少価値の高い 国産黒毛和牛・交雑牛のタン- 上品な甘い肉汁が口中に溢れる

- サッと焼き上げて粗塩だけのシンプルな味付けが最高

贈答用や特別な記念日に最適 - 容量は約5・6人分(約450〜500g)

「特選松阪牛やまと」の高級黒毛和牛のおすすめの食べ方は、お肉の両面をサッと焼き上げてから、粗塩とおろしわさびのシンプルな味付けが最高です。

高品質な国産黒毛和牛だからこそ、簡単な塩コショウの簡単な味付けでも、柔らかくジューシーなお肉の旨味を堪能することができます。

「特選松阪牛やまと」はタンの最も

もちろん、値段は他の商品に比べると高額ですから、普段の夕食用というよりは、誕生日や記念日、お祝いのパーティーなど、特別なシーンに選ぶと良いでしょう。

「特選松阪牛やまと」は霜降りのタン元が高級感を醸し出していますから、贈答用やお祝いのギフトに選んでも、きっと喜んでもらえる商品です。

>>「黒毛和牛タン1本丸まるカット」詳細を見る![]()

有名な高級焼肉店やお肉の専門店であっても、カルビやハラミは国産を出しながら、タンだけは外国産の黒毛和牛・交雑牛のタンを出しているところもあります。

先程述べたように、国産の黒毛和牛・交雑牛のタンはかなり希少価値が高く、高級焼肉店でも手に入らないほどレアなのです。

一般的に、国産のタンは「黒タン(黒毛和牛・交雑牛)」と「白タン(ホルスタイン)」に分かれており、特に

最近のお取り寄せグルメサイトも外国産のお肉が多く、高級な黒毛和牛も外国産の商品が増えています。そんな中でも「特選松阪牛やまと」は正真正銘の「国産」であることが強みです。

例えば、ご両親の結婚記念日やお誕生日には、桐箱に特選松阪牛専門店と記載がある黒毛和牛をプレゼントされたら、尊敬と感謝の気持ちも伝えることができるでしょう。

- 値段は気にせず、

最高級の国産黒毛和牛のタン を堪能したい方 - 誕生日や合格祝い、結婚記念日などお祝いのシーンで選びたい方

- お世話になっている方へ

贈答用やギフトとして選びたい方 - 自分へのご褒美として、最高クラスの牛タンを独り占めしたい方

「特選松阪牛やまと」はお肉の品質を第一にこだわり、特別なシーンで牛タンを味わいたい方におすすめしたい商品です。

別途1,000円かかりますが、桐箱と風呂敷のサービスもありますので、気になる方はぜひ商品ページをチェックしてみてくださいね。

>>「特選松阪牛やまと」の詳細を見る![]()

| 商品名 | 特選松阪牛やまと 黒毛和牛 黒タン1本丸まるカット 焼肉用スライス部分で約5・6人前 約450〜500g(重量に差あり)/タン下(塊の部分) 約750~850g |

|

|---|---|---|

| 産地 | 国産 | |

| 商品価格 | 1セット 23,000円(税込) | |

| 送料 | 無料 | |

| グラム価格 | 2,392円 / 100g | |

| 保存方法 | 冷凍保存でおよそ1ヶ月間。解凍後3日以内にお召し上がりください。 | |

| お届け日数 | 配達指定がなければ10日以内に発送。(銀行振込の場合はご入金確認後) | |

| 悪い所 | 希少価値の高い国産黒毛和牛のため、値段が高い。 | |

| 良い所 | 特選松阪牛の最高級牛タンを自宅で味わえる。 | |

| お店の評判(口コミ) | 「黒毛和牛タン1本丸まるカット」の口コミ詳細はこちら。 |

|

| 総合評価 | ||

牛タン通販の安いおすすめTOP3!【コスパ】

| 商品名最安価格(税込) | 送料 | コスパ(100gあたり) | 産地 |

|---|---|---|---|

|

越前かに職人甲羅組「極厚15mmプレミアム牛たんステーキ塩味500g」 |

無料 | 894円 | フランス |

|

カネタ「プレミアム牛タン至極10mm1kg」 |

無料 | 1,280円 | アメリカ |

|

ワンダーランド「訳あり厚切り牛タン1kg」 |

無料 | 648円 | イギリス |

通販で安くて美味しいコスパの良い牛タンをお探しの方に向けて、送料無料で1キロ入った大容量の商品など、コスパの良いおすすめの安い通販牛タンTOP3をご紹介します。

また、通販牛タンの訳あり牛タンや激安の牛タンは正直品質も低いため、このランキングでは含まれていません。

より詳細な情報が知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

>>【牛タン通販】安いのにこんなに美味い!コスパの良いお得な牛たん3選

牛タン通販の薄切りおすすめTOP3!

| 商品名最安価格(税込) | 送料 | コスパ(100gあたり) | 産地 |

|---|---|---|---|

|

カゴモト「国産牛タンまるごと1本(1.15kg)」 |

無料 | 1,409円 | 国産 |

|

松坂牛やまと「US産タン芯コロ500g」 |

無料 | 2,400円 | アメリカ |

|

太助「牛タン塩詰合せ360g」 |

無料 | 1,375円 | カナダ |

牛タン通販の薄切りおすすめTOP3をご紹介します。最初から薄くスライスされた牛タン商品の中から特におすすめできる牛たんをランキング形式にしています。

外国産だけでなく、通販で国産の薄切り牛タンをお探しの方もぜひ参考にしてください。

第1位:【カゴモト】国産牛タンまるごと1本【和牛牛タンお取り寄せ】

- 創業80年のお肉専門店

- 味、ボリューム、価格、すべて大満足の人気商品

- 安心・安全の証「トレーサビリティ」(国産牛の個別識別番号)あり

- カット方法はお好みの厚さでオーダーできる

- お肉は折り箱に入っていて高級感あり、贈り物にも最適

映えある第1位は「カゴモト・国産牛タンまるごと1本」です。国産牛タンまるごと1本は各部位を合わせた約1.1kgの黒毛和牛タンが入っており、まさに、贅沢の極みといえます。

お口に入れると、溶けるような柔らかさと肉汁の旨味がお口いっぱいに広がりますよ。

大阪で80年の歴史がある老舗のお肉屋さん「カゴモト」が提供している国産の牛タンはどなたにもおすすめできる一品。

焼き肉の塩タン用には薄切り、ステーキや厚めでといった指定ができるのも嬉しいですね。

「絶対に美味しいお肉を安定した価格でお届けしたい」

という想いを掲げており、国産である証として、

国産牛の識別番号が記載されており、品質も安心です。

- 自宅用にも、贈呈品としても最適な一品

- 楽天市場では18年の販売実績

- 8,000件以上のレビューの評価は4,73と高評価

- 初めて通販サイトの牛タンを購入する方

- 国産の黒毛和牛タンにこだわる方

- お好みのカット方法で注文したい方

- 贈呈品、ギフトに選びたい方

| 商品名 | 国産牛タンまるごと1本 | |

|---|---|---|

| 産地 | 国産 | |

| 商品価格 | 16,200円(税込) | |

| 送料 | 無料 | |

| グラム価格 | 1,409円 / 100g | |

| 保存方法 | 冷凍商品。賞味期限は到着から2週間程度。 | |

| お届け日数 | 2~3日(関東圏への配達実績) | |

| 悪い所 | 部位別に2箱に分れているため、一度に満遍なく食べるなら、2箱一緒に解凍する必要がある | |

| 良い所 | 梱包から商品までしっかりしており、自分用には贅沢な商品だがギフトとしては最適 | |

| お店の評判(口コミ) | 楽天市場での総合評価点は4.88と高評価。(2021/7月末時点)が高い。 | |

| 総合評価 | ||

第2位:【特選松阪牛やまと】焼肉セット牛タン厚切り

15年連続チャンピオン牛 を落札しているお店のお墨付き牛タン- 価格は少し高め、その分高品質

特選松坂牛と聞くだけでとても美味しそうな予感がしますよね。やまとが扱うお肉はすべてA5等級!松坂牛もA5等級のお肉になります。

その中からさらに厳選し、15年連続でチャンピオン牛を落札しているお店になります。お肉自体は国産ではなく、アメリカ産のお肉になります。

さて肝心の味はというと……\良い焼き肉屋で食べられる牛タン/

という感想です。普通においしかった。噛み応えのある薄切り牛タンでした。

牛タンというと仙台牛タンが最初に思い浮かべられることが多いですが、焼肉屋で食べるようなプレーンの牛タンも結構おいしいと個人的には思っています。

ネットショップ大賞など多数の賞を受賞しているお店のお肉で、最高級グレードの厚切り牛タンは、その受賞歴に違わない美味しさを感じさせてくれます。

お世話になった方へのギフト品としてもおすすめです。そのほか、結婚祝いや出産祝い、お子様のお誕生日にちょっと奮発して頼むのもいいですね!喜ばれること間違いなしです。

- 味にこだわりたい人には、ぜひ一度、食べてみてほしい美味しさ

- 高級な焼肉屋さんで食べる牛タンを味わいたい方向け

- 薄切りながら噛み応えがあり納得感のある品質

第3位:【杜の都 太助】仙台名物牛タン塩 詰合せ

>> 「杜の都 太助」仙台名物牛タン塩 詰合せ の詳細を見る

- 牛タン焼き発祥のお店「太助」の味

- 味付けにこだわった

濃厚な塩仕込み - 一袋の内容量が、一人で食べるのにちょうどいい量

柔らかい霜降りたん元と、たん中のみ を使用- おいしい焼き方の説明書付き

今年、楽天リアルタイムランキング第一位(202102.07. タン部門)を取得した、杜の都 太助の牛タン詰合せ。お店は宮城県仙台市国分町というところにあります。

「旨味太助」は先代から継がれてきた伝統の味をしっかりと守り続けている昭和レトロな雰囲気の老舗です。仙台最初の牛タン焼き専門店といわれており、全国から「旨味太助」を求めてお客様が集まるほどの人気店。

「杜の都 太助」は、太助の味を忠実に受け継ぐ東京で唯一のお店となっており、虎ノ門、汐留、日本橋にそのお店を構えています。

さて、そんな人気の牛タンをお家で味わうことが可能なのが当商品。「お店の味そのまま」との口コミも多く、完成度の高い商品です。

【杜の都 太助】仙台名物牛タン塩 詰合せは、濃い塩味で味がすでにつけられており、そのまま食べることが出来ます。

厚さは7mmで適度な柔らかさの中にもしっかりと噛み応えのあるお肉となっています。

太助の牛タンは1枚が大きいので極厚というほどではなくても十分ボリュームがある点もポイント。

使用部位は柔らかい霜降りたん元と味わい深いたん中。お肉自体はカナダ産になります。

塩仕込みの味付けの仕方にはこだわっており、独自の塩コショウ配合黄金比を採用。噛めば噛むほどおいしさに浸れる牛たんです。

「牛たんを美味しくお召し上がりいただくには、網の上での炭火焼がおすすめです。

炭火がない場合には、ガス台に網(魚焼器でも可)を置き、焼きすぎないように注意しながら強火で両面を焼いてお召し上がりください。」というご丁寧な説明書付きで、高級感のある箱に包装されて届きます。

- 極厚牛タンではなくほどよい厚さの牛タンを味わい方へ

- 仙台の老舗「旨味太助」の味が家でそのまま味わえるクオリティの高さ

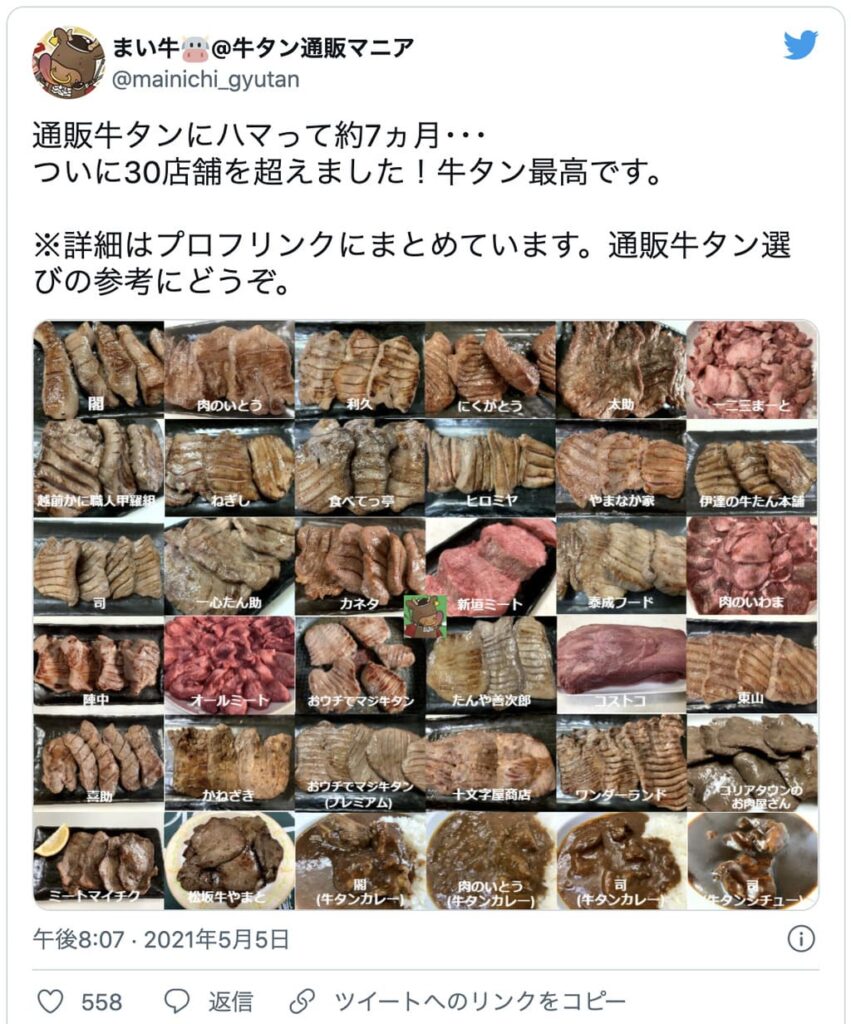

牛タンお取り寄せ済み店一覧【食レポあり】

これまで食べてきた通販牛タン店を一覧にしております。

気になるものがありましたら、紹介記事に移動しますのでぜひご覧ください!

- 仙台牛・仙台黒毛和牛の老舗店「肉のいとう」

- 牛たん焼き発祥店の味「杜の都 太助」

- 本場仙台の牛たん料理専門店「閣(かく)」

- 「伊達の牛タン本舗」通販の口コミも好評

- 牛タン通販なら「利休」

- 仙台本格牛タン専門店「陣中」

- 牛タン取り寄せなら「喜助」仙台牛タウンランキング第1位

- 仙台名物牛たん専門店・炭焼牛たん「東山」

- 仙台銘物!牛タン焼専門店「司(つかさ)」

- 六本木ヒルズにある有名焼肉店「にくがとう」

- 笹かまぼこで有名な鐘崎の牛タン専門店「牛たん かねざき」

- 令和の虎!家庭用厚切り牛タン「おうちでマジ牛タン」

- 但馬牛・三田和牛専門店「ミートマイチク」

- 牛タンをブロック買いできる「コストコ」

- 初めてのブロック買いなら「オールミート」

- 牛たん食べ放題で話題の焼肉店「一心たん助」

- コスパ高い厚切り牛たん「カネタ」

- 楽天デイリーランキング1位「越前かに職人甲羅組」

- 牛タンと油そばの店「食べてっ亭」

- 創業80年「コリアタウンのお肉屋さん」

- 創業50年老舗精肉店「肉のいわま」

- 牛タンとろろ麦めし「ねぎし」

- バナナマンのせっかくグルメで紹介された「たんや善治郎」

- サンドウィッチマンイチ推し牛タン!「やまなか家」

- 東京新宿の人気焼肉店「ヒロミヤ」

- 楽天牛タンランキング上位「ワンダーランド」

- 精肉卸・肉販売店「新垣ミート」

- 楽天市場の牛タンランキング常連「十文字屋商店」

- 仙台伊達家にルーツがある創業30年の伝統の味「伊達のくら」

- YouTubeで話題の「厚切り牛タン絆」

また、仙台牛たん有名店の公式サイトもいくつかご紹介します。

牛タンお取り寄せのQ&A

牛タンを通販する際に迷いやすい内容をいくつかピックアップして回答していますのでぜひこちらも参考にどうぞ。

結論、牛タンのお取り寄せなら、

楽天の方が種類が豊富なだけでなく、口コミも多く圧倒的に参考になります。私はAmazon Prime会員ですが牛タンに関してはamazonは微妙なので注文したことはありません…。

通販初心者の方は、楽天牛タンランキングをまずは参考にすると良いでしょう。

牛タンを安く買う。コスパ良く買いたい。であれば、

下処理が多少必要になりますが、手間がかかる分、グラム単位での価格はやはり安いですね。

臭みが若干ありましたが、とにかく安い牛タンを重視しているならコストコの牛タンブロックを直接店舗で買いましょう。

通販であれば、伊勢鳥羽志摩特産横丁の牛タンブロックが安いのに美味しいですよ。

最初の見出しでもご説明した通り、

それでも、牛タンのお取り寄せで国産牛タンを選ぶなら、「カゴモト」国産牛タンまるごと1本がおすすめ。

厚切り・薄切りのスライスは購入者が選択できる商品です。容量は大きめにはなりますが、その分国産の割にはお安く買えますし、何より実際に食べていますが美味しかったですよ。

国産牛たんのせいか在庫があまり多くないようで、時々売り切れている時もありますが、興味を持った方はぜひ一度食べて見てくださいね。

美味しそうな訳あり牛タンをほとんど見たことがないので基本はおすすめはしていないですが、もし取り寄せするとしたら【ワンダーランド】牛タン訳あり厚切り1kgが良いでしょう。

実際に食べたこともありますが、私のように色んなお店の牛タンを食べ比べしていると、訳あり牛タンの品質だなと感じるところは正直あります。

でも安いのは間違い無いですし、味よりも量だ!ということであれば選択肢としては有りな牛タンだと思いますね。

とはいえ、結局、安かろう悪かろうなので、満足度を求めるなら安いだけで選ばずにしっかり美味しい牛タン商品をお取り寄せしましょう。

仮に売っていたとしても外国産と比較すると非常に高くなるでしょう。

仙台には本格的な牛タン専門店が数多くあり、お店ごとに味付けなどのコダワリが違います。

通販でもお取り寄せできるお店もありますので仙台まで行けない方は一度お家で食べてみてはいかがでしょうか。

人によりますが、牛タン1キロで5人〜10人前はあると考えて良いでしょう。

牛タンと白ご飯のみと考えたとき、成人男性であれば1人前です。

↑↑目次へ戻る

【総括】牛タンお取り寄せまとめ

牛タンお取り寄せなら、やはり宮城県仙台の牛タン通販店がおすすめですが商品の種類がたくさんあるので、初めて通販サイトで牛タンを選ぶ際には、きっと悩んでしまうはず…。

「口の中で溶けるほど柔らかジューシーな牛タンを堪能したい…」

「家族や大切な人と過ごす記念日に最高の牛タンを用意したい。」

このように、牛タン選びに失敗したくない方には【やまなか家】徳茂 最高級極上牛たんがおすすめ。相場平均のグラム価格でありながら、

食べたい牛タンのイメージがより固まっている方は、下記の分類で各TOP3を参考にしてください。

最後に、今年は牛タンの価格高騰問題により、日を増すごとに商品価格が上がっています。

牛タン通販は送料無料の商品も多いですし、冷凍すれば半年以上保存できる商品ばかりなので、早めにお取り寄せしておくとお得ですよ。

おうちで食べる牛タンも本当に美味しいのでぜひ一度はお取り寄せしてみてくださいね。